当院の避妊・去勢手術ついて

CASTRATION SURGERY

避妊・去勢手術は本当に必要?

近年飼い主様の飼育への意識が高く男の子も女の子も避妊、去勢手術を受けることが一般的となってきました。通常男の子を去勢手術、女の子を避妊手術といいます。

避妊、去勢手術の良い点は、子宮蓄膿症や乳腺腫瘍、前立腺の病気を予防できるなどです。

一方、悪い点は、繁殖が出来なくなったり、太りやすくなったりすることがあります。

また、全身麻酔が必要となるため、わずかではありますが、動物に負担をかけるなどがあります。当院では、良い点悪い点を踏まえた上で、本当に避妊、去勢手術が必要であるかを飼い主様にご判断いただき、希望を踏まえて決めていきます。

当院の手術の5つの特徴

1.丁寧な手術の説明を

手術にはメリットだけでなく、麻酔のリスクや術後のストレスなどのデメリットも存在します。当院では、手術の必要性がある場合には、詳細な説明を行い、ペットと飼い主様が共に最適な方法を検討していきます。

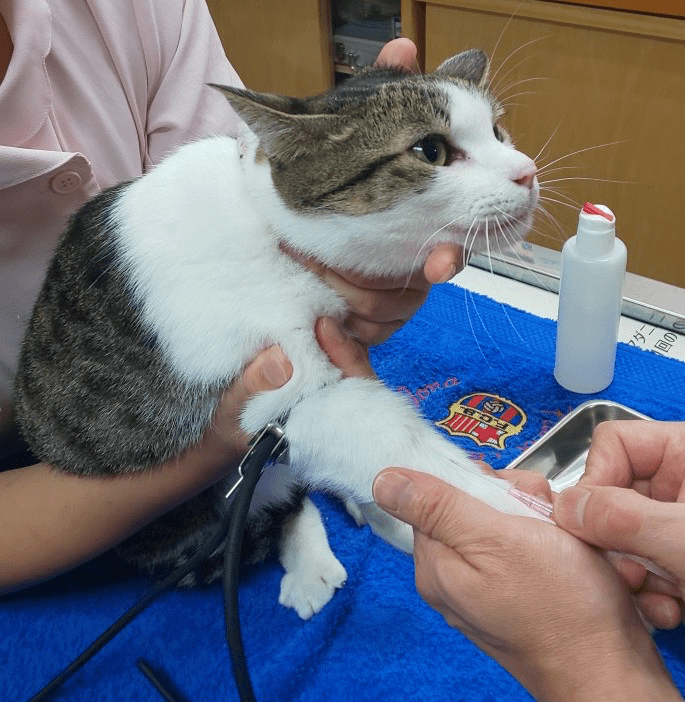

2.動物に「痛み」の少ない方法を

動物が痛みを感じていると、ストレスが増え、食欲不振やエネルギー不足につながり、回復に時間がかかってしまいます。そのため、痛みを軽減することは、早期の改善や退院に繋がる重要な要素です。当院では、手術前・手術中・術後において、適切な鎮痛剤の使用により「痛みの管理」に努めています。

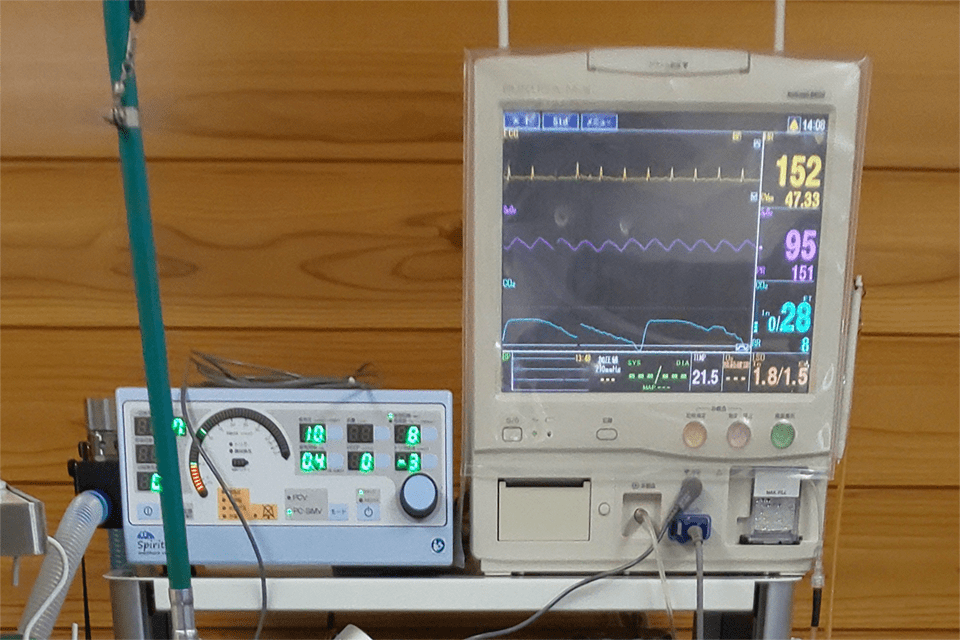

3.安心のモニタリング環境

手術中の生体管理では、機械によるモニタリングだけでなく、経験豊富なスタッフによる密な管理も行っています。

また、術後の管理においても、動物が飼い主様のもとへ元気に帰るまでの期間が重要です。そのため術後の飼い主様への詳細な説明や、手術後のアフターケアなど、最後まで丁寧に対応することに努めています。

4.手術前のリスクを排除

当院では、麻酔や手術を安心して受けていただくために、術前検査をおすすめしています。血液検査を行い、場合によって超音波検査やレントゲン検査などの追加検査を実施します。

術前検査により、動物の状態や体質を事前に把握することで、手術前にリスクを排除し、より安全な手術を行えます。

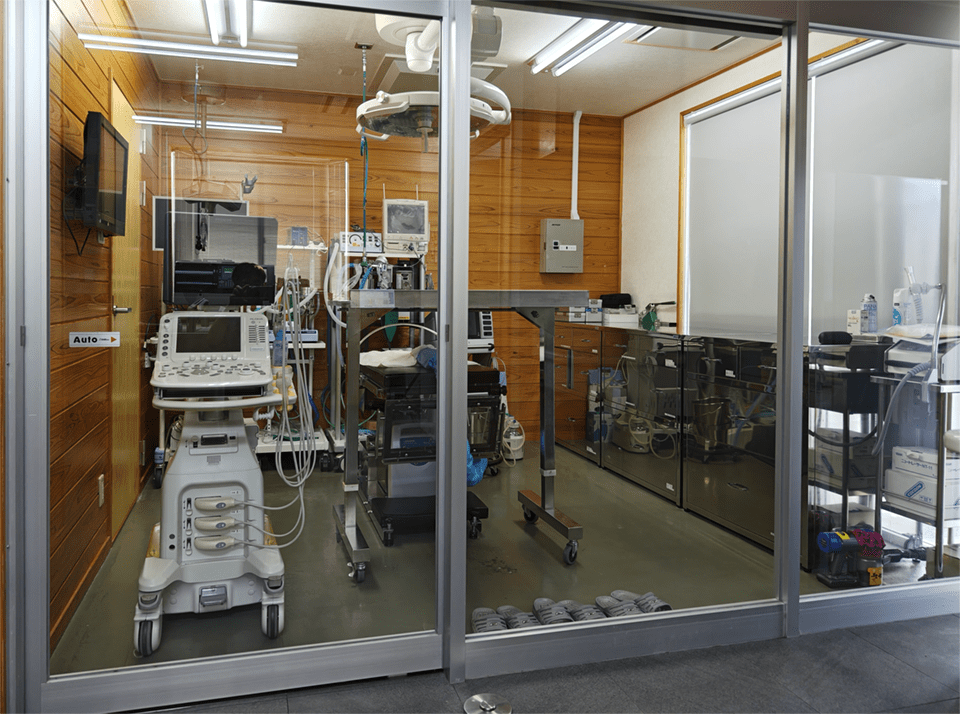

5.陽圧喚起システムによる清潔な手術室

当院では、手術室内の空気環境を常に清潔に保つために、「陽圧換気システム」を導入しています。このシステムにより、外部からの空気が手術室内に流れ込まないように圧力を調整し、常に新鮮で清潔な手術空間が保たれる環境を実現しています。このシステムにより、空気中の微粒子やウイルス、細菌の侵入を最小限に抑えることができます。感染のリスクを下げ、大切なご家族であるペットたちが安心して手術を受けられるよう、私たちは細部にまで配慮した空間づくりを心がけています。より安全で快適な医療環境を――。その想いを形にした設備の一つが、この陽圧換気システムです。

不妊手術

メリット

| 避妊手術 (女の子) |

①特有の行動の減少

発情時特有の神経質な状態や鳴き声の減少、犬の場合、発情出血がなくなります。 ②病気の予防(乳腺腫瘍・子宮蓄膿症)

乳腺腫瘍は早期の不妊手術で発生率の減少が期待できます。 子宮蓄膿症は避妊手術を受けていないワンちゃんが7歳以降に多く発症する病気です。 名前の通り子宮に膿が溜まってしまい、命に関わる非常に怖い病気です。 |

|---|---|

| 去勢手術 (男の子) |

①縄張り意識の減少

マーキングやマウンティング、攻撃性の減少が期待できます。 ②病気の予防(精巣腫瘍・前立腺肥大・肛門周囲腺腫・会陰ヘルニア)

排便・排尿困難につながる前立腺肥大の予防や、雄性ホルモンが発生に関与する腫瘍の予防につながります。 |

デメリット

| 共通 | エネルギー代謝が落ち太り易くなります。 ・手術前に比べ、20~30%もエネルギー代謝が落ちるといわれています。 ・食事や運動といった管理で体重を維持することが必要になります。 |

|---|

手術のタイミングについて

| 避妊手術 (女の子) |

生後6ヶ月程度で手術を行います。 |

|---|---|

| 去勢手術 (男の子) |

生後6ヶ月程度で手術を行います。 性成熟がくる時期やマーキングを始める時期が生後6ヶ月以降と言われているためです。 |

避妊去勢手術による防げる病気

子宮蓄膿症

子宮蓄膿症は、子宮内の感染により膿が溜まる病気です。この病気は重篤な感染症であり、命に関わる危険性があります。症状としては、陰部からの排膿、元気がない、食欲不振、多飲多尿などがみられます。

子宮蓄膿症の診断には、血液検査、レントゲン検査、エコー検査などが行われ、感染や炎症の有無、子宮内に液体が溜まっていないかなどを確認します。子宮蓄膿症と診断された場合、子宮と卵巣の全摘出手術が必要となります。

この病気は治療が遅れると、細菌が産生する毒素により多臓器不全、腹膜炎、敗血症を引き起こす可能性があるため、早期の発見と治療が非常に重要です。迅速な対応が命を救うことにつながります。

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍は、犬や猫の乳腺にできる腫瘍で、特に中高齢の未避妊のメスで多く見られます。乳腺は母乳を分泌する器官ですが、この組織に発生する腫瘍は良性・悪性の両方が存在します。

犬の場合、乳腺腫瘍の約50%が悪性腫瘍(乳癌)とされており、放置すると肺などへの転移リスクもあるため注意が必要です。

猫の乳腺腫瘍は犬に比べてさらに悪性率が高く8割以上が悪性であるとされています。

ホルモンの影響が大きいため、避妊手術を初回発情前に早期に行うことで乳腺腫瘍の発症リスクを大幅に減らすことができます。初回発情後でも、一定の効果が見込まれるため、早期に避妊手術を行うことが一番の対策となります。

肛門周囲線種

肛門のまわりにしこりができる病気で、主に去勢をしていないオス犬に多く見られます。

良性であることが多いですが、見た目が似ている悪性の「肛門周囲腺がん」との鑑別が必要です。しこりが破れて出血したり、感染を起こして痛みが出ることもあります。

また、サイズが大きくなると、排便の邪魔になってしまうこともあり、注意が必要です。

肛門周囲線種は、性ホルモンの影響を強く受ける腫瘍です。去勢手術を行うことでホルモンバランスが変わり、腫瘍の進行を抑えたり再発リスクを減らしたりする効果があります。

会陰ヘルニア

会陰ヘルニアも去勢していない会陰部の筋肉が薄くなって、直腸や膀胱などが肛門周辺のスペースから飛び出してくる病態です。初期症状としては、肛門の横や下に膨らみが生じたり、排便が困難になったりすることがあります。進行すると、膨れが大きくなり、便や尿の通過が阻害されたり、出血することもあります。

会陰ヘルニアの診断には、直腸検査、エコー検査などを用いて直腸や前立腺などの位置異常を確認し、血液検査によって全身の状態を評価します。

ヘルニアは自然に治癒することはありません。

治療には外科手術が必要となります。

外科手術により、ヘルニアを修復し、正常な機能を回復させることが目的です。

前立腺肥大

前立腺は、オスの犬や猫にある生殖器の一部で、膀胱のすぐ下、尿道の周囲に位置する臓器です。精液の一部を作る働きを持っており、性ホルモン(主にテストステロン)の影響を受けやすい器官です。「前立腺肥大」とは、この前立腺が大きく腫れてしまう状態のことを指し、特に高齢の未去勢オス犬に多くみられる病気です。

精巣腫瘍

精巣腫瘍は、主に未去勢のオス犬に発生する腫瘍で、精巣内のさまざまな細胞から発生します。犬の精巣腫瘍は大きく分けて「セルトリ細胞腫」「精細胞腫」「間質細胞腫」の3種類があり、それぞれ特徴や悪性度が異なります。

診断にはは血液検査でのホルモン異常や全身状態を確認し、超音波検査にて腫瘍の有無や内部構造を詳しく調べます。

精巣腫瘍は去勢手術を行うことで、精巣腫瘍そのものの発生を未然に防ぐことができるため、健康管理の上で非常に重要です。